学会誌『仏教芸術』

仏教芸術学会では、 学会誌『仏教芸術』を年に2冊を目処として刊行します。投稿いただいた原稿は編集委員によって査読し、採択されたものを掲載します。

なお、旧誌名の『佛教藝術』から、新誌名は『仏教芸術』となり、号数を引き継がずに新たな雑誌として刊行します。

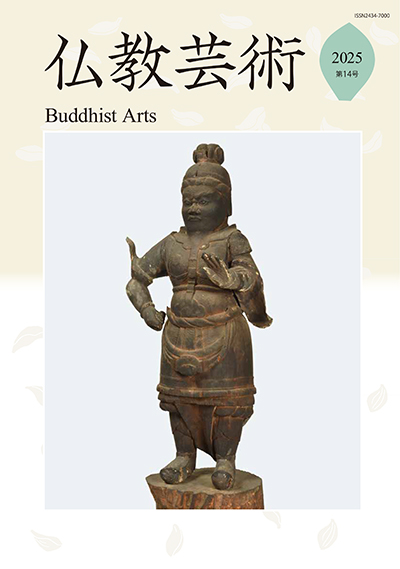

『仏教芸術』 第14号

令和7年(2025)3月31日発行

編集:仏教芸術学会

製作:中央公論美術出版

一般頒布(3300円・税込)しています。

※送付先等の会員情報が変更になった方は、お手数ですがその都度ご連絡下さい。

論文の投稿について

学会誌15号(2025年9月末刊行予定)の投稿論文募集について

学会誌15号の投稿期間は、2025年3月1日(土)~3月31日(月)とさせていただきます。

15号への掲載を希望される方は、投稿期間内に下記まで原稿をお送りください(消印有効)。

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-10-1 IVYビル6F

中央公論美術出版『仏教芸術』担当者

電話:03-5577-4797

応募原稿を受領した後、事務局より受領確認のメールをお送りします。

応募後10日以上を経ても連絡がない場合には事務局にご確認ください。

また、査読による採否の結果については編集担当委員からメールでご連絡いたします。

つきましては、応募原稿にはメールアドレス等の連絡先を添えてください。

なお、投稿・採択数が多かった場合、掲載が次号(第16号)になることがあります。ご承知おきください。

皆さまの奮っての投稿をお待ちしております。

掲載論文等の転載について

本学会誌『仏教芸術』掲載論文等の転載について、運営委員会にて協議いたしましたのでご報告いたします。

本学会誌の「投稿規定」第7条には「学会誌に掲載した論文等の著作権は執筆者に帰属するが、編集権と出版権は発行元に帰属するため、執筆者が他の書籍等に転載し、インターネットその他の方法により公衆送信する場合には、発行元に連絡し、その了解を得ることとする。編集権と出版権は発行元に帰属する」とあります。つまり、本学会誌に掲載された論文等を他の書籍等に転載する場合には、発行元の了解を得ていただくよう定めていますが、本学会誌には学会が発行する会員頒布分とは別に、中央公論美術出版が発行する販売分があるため、転載の了解は学会と中央公論美術出版の両発行元から得ていただく必要があります。

このように転載やWEB公開に制限を設けているのは、学会誌の配布によって掲載論文等を優先的に閲読できるという会員としてのメリットが損なわれるほか、学会誌の販売にも影響が出かねないからです。しかし一方で、掲載論文を執筆者自身の博士論文の一部として出版したいといった要望があることも予想され、そうした会員の事情にはなるべく配慮すべきだと考えます。

そこで、他学会における転載等の条件も踏まえ、仏教芸術学会としては以下のように定めることといたします。

- 刊行後2年間は原則として転載を認めない。

- ただし、刊行後2年を経過しない場合でも、当該論文等の執筆者が刊行する単著の一部に転載することはこれを妨げない。

- また、外国語に翻訳しての転載、抄出の転載等については、編集委員会の協議を経て可とすることがある。

- WEB公開については引き続き検討を進めるが、当面は認めない。

以上のことにつきまして、ご理解いただきますようお願いいたします。

学会誌の追加発送方法の変更について

これまで会費納入の期限を過ぎてご入金頂いた方に、学会誌の追加発送を随時しておりましたが、発送作業の負担軽減のため、これからは3ヶ月に1度(つまり次号が出るまでに1度)発送作業を行い、それよりも後に入金いただいた方は次号と合わせてお送りさせていただくこととなりました。そのため納入期限を過ぎますと会誌が手元に届くのが遅くなりますので、期限までにお納めいただけますと幸いです。

皆様のご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

投稿規程

第1条

仏教をはじめとするアジアの宗教に関わる絵画、彫刻、工芸、建築などの諸芸術および考古学に関する研究論文、資料紹介、研究ノートなどを掲載の対象とする。

第2条

投稿者は投稿時ならびに当該号の刊行時に本会の一般会員もしくは学生会員であることを原則とする。なお、二名以上の著者による投稿の場合、著者全員が会員であることが望ましいが、第一著者が会員であれば投稿できることとする。

第3条

研究論文は本文・注を含めて1篇20,000字を基準とし、資料紹介および研究ノートなどは1篇8,000字を基準とする。いずれも原則として未発表のものに限る。なお、投稿に際しては、研究論文の場合1,200字程度、資料紹介、研究ノートなどの場合は800字程度の要旨を添えることとする。

第4条

原稿は縦書きを標準とし、原則としてデジタルデータで提出し、出力原稿1部を添えることとする。

第5条

挿図や図表の数は特に制限を設けないが、いずれも論述に不可欠な分量にとどめ、かつ組版して総頁数が26頁を超えないことを原則とする。また、口絵、挿図の掲載許可については、投稿者の責任においてしかるべき手続きをとることとし、許可に要する費用は投稿者の負担とする。ただし学会は必要に応じて許可を求める依頼状を作成する。

第6条

挿図データは原寸で解像度350dpi程度を確保し、写真で提出する場合は原則としてキャビネ判程度の大きさとする。必要に応じて割付指定紙を添え、キャプションなどは原稿とは別にデジタルデータで提出する。ただし、挿図、表などの数量と大きさについては投稿者の意向を尊重しつつ、編集委員会が決定する。また挿図については、原稿末尾に「執筆者撮影」などを含め、出典を明記する。

第7条

投稿原稿は編集委員会において査読し、採択されたものを順次に掲載する。

第8条

学会誌に掲載した論文などの著作権は執筆者に帰属するが、編集権と出版権は発行元に帰属するため、執筆者が他の書籍などに転載し、インターネットその他の方法により公衆送信する場合には、発行元に連絡し、その了解を得ることとする。

第9条

執筆者に対しては抜刷50部を提供する。

第10条

この規程に記されていない事項については、編集委員会が判断する。

第11条

原稿の郵送中や、その他の不測の事故については、編集委員会は責任を負わない。

付則

本規程は2017年7月15日より施行する。

改定履歴

・2024年1月31日一部改定。

・2024年8月29日一部改定。

編集規程

第1条

学会誌に投稿された論文、資料紹介、研究ノートなどは、編集委員会が査読を行い、採択されたものを順次に掲載する。

第2条

編集委員会は、投稿された論文の内容に応じて、編集委員のなかから2名の査読者を選出する。ただし、論文の内容によって、編集委員の他により適切な査読者が必要と判断される場合は、一般会員のなかから1名に限り査読を委嘱することができる。採択の可否は、2名の査読者の合議に基づき、編集委員会が決定する。資料紹介、研究ノートなどについては、編集委員のなかから査読者1名を選出し、その提案に基づき、編集委員会が採択の可否を決定する。

第3条

編集委員会は原稿内容に対して助言し、あるいは修正を求めることができる。

第4条

編集委員会は、必要に応じて特集を組むことができる。また、必要に応じて会員に原稿依頼を行うことができる。

第5条

編集委員会は、掲載する論文、資料紹介、研究ノートなどについて、各末尾に編集委員会が投稿を受理した日と、採択を決定した日を記載する。

第6条

編集委員会は、掲載する論文、資料紹介、研究ノートなどについて、原則として論評を作成し、各号の編集後記に掲載する。

第7条

学会誌の発行は年2回を目途とする。

表記などの凡例

1.漢字は歴史的用語・引用史料などのほかは、なるべく常用漢字内で記述する。

2.縦書きの場合、数字は漢数字を使用し、十・百・千・万などの単位語を付ける。西暦、西洋の度量衡、百分比、統計的数値、列記される数字群、文献の編・巻・号などでは単位語を略し、桁数が多い時は万以上の単位語を付ける。ただし、アルファベットなどによる外国語文献などで横書きの場合は、アラビア数字ないしローマ数字を用いる。横書きの場合はこの限りではない。

3.漢文の送仮名は下寄せ、返点は上寄せで表示。また2字以上の畳語・重語などについては繰返し符号を用いずに表示する。

4.年次表記は、原則として年号を用い、( )内に西暦を付け加える。同年号が再出する場合は、西暦を省略。

5.記号については以下を標準とする。

『 』 書名・雑誌名・叢書名などをかこむ。

「 」 引用文または引用語句、特に強調する語句、および論文名などをかこむ。

( ) 注または読みがなをかこむ。

― 区間を示す。 例:江戸―長崎

~ 数の幅を示す。例:二五~三〇センチ

・ 並列点および小数点を示す。

/ 金石文などの引用史料の改行を示す。

6.各編の冒頭に目次は立てない。

7.注釈は後注(文末注)とする。ただし、参考文献については著者姓、発行年でしめすハーバード方式の使用も可とする。

8.口絵は、論文各編2頁以内を原則とし、本文中に(口絵+番号)のように参照を指示し、全体で通し番号とする。挿図は、本文中に(図+番号)のように参照を指示し、各編で通し番号とする。キャプションの表記は以下を標準とする。

作品名 時代・世紀(紀年) 所蔵者(各項目間は全角スペース)

9.各編の末尾に図版出典を明記する。

付則

本規程は2017年7月15日より施行する。

改定履歴

・2021年5月21日一部改定。

・2024年1月31日一部改定。

『仏教芸術』各号目次

創刊号(2018年10月刊行)

- [表紙解説]「法隆寺金堂壁画 六号壁 阿弥陀浄土図」藤岡 穣

- 「『仏教芸術』創刊ご挨拶」有賀 祥隆

- 「『仏教芸術』の創刊に寄せて」田邉 三郎助

- 「『佛教藝術』への思いと新たな刊行への期待」宮地 昭

- 「『佛教藝術』の思い出と『仏教芸術』への期待」上原 眞人

- 「私と佛藝、そして仏芸へ」浅井 和春

- [創刊記念座談会]「法隆寺金堂壁画をめぐって 壁画研究の現状と課題」有賀 祥隆・梶谷 亮治・川瀬 由照・清水 重敦・肥田 路美・藤岡 穣

- 「大徳寺伝来五百羅漢図について―僧院生活の描写と『禅苑清規』―」米沢 玲

- [研究ノート]「岐阜市崇福寺所蔵「釈迦三尊十六羅漢図」について―先哲を含む日本中世の羅漢図の概観―」藤元 裕二

- [研究ノート]「貞和三年康俊作海雲寺釈迦如来坐像及び迦葉・阿難立像について」大河内 智之

第2号(2019年3月刊行)

- [表紙解説]「不空羂索観音菩薩立像(観世音寺蔵)」浅井 和春

- 「中国における初期仏塔の概念とその造形についての試論」黄 盼

- 「十世紀の敦煌における仏画制作をめぐって―白鶴美術館本二題の位置づけと共に―」田林 啓

- 「唐文化の受容と石位寺石仏」竹下 繭子

- 「筑紫観世音寺本尊考」松元 章徳

- 「平安時代末期の奈良仏師による新形式・新様式の形成過程と一一七〇年代の康慶・運慶―長岳寺阿弥陀三尊像・円成寺大日如来像・瑞林寺地蔵菩薩像の比較を中心に―」佐々木 あすか

第3号(2019年9月刊行)

- [表紙解説]「十一面観音立像(旧宝慶寺石仏)(奈良国立博物館蔵)」稲本 泰生

- 「初唐における法界仏像の「世界図」に関する一考察―敦煌莫高窟第三三二窟の法界仏像をめぐって―」易 丹韻

- 「中国西陲における宋代仏教図像の一受容―高文進様「弥勒菩薩像」を中心に―」橘堂 晃一

- 「観心寺如意輪観音像と敬愛法―観心寺の寺院構想と橘嘉智子の御願をめぐって―」高橋 早紀子

- 「深沙大将の源流と日本での受容―平安後期までの動向―」松岡 久美子

- [研究ノート]「岡寺本堂脇内陣の建地割板図について」大林 潤・鈴木 智大

第4号(2020年3月刊行)

- [表紙解説]「金堂獅子唐草文鉢(岐阜・護国之寺蔵)」加島 勝

- 「雲崗石窟第五窟と民間造像」熊坂 聡美

- 「中国仏教美術における「白馬朱鬣」」下野 玲子

- 「日本及び中国の仏教寺院における講堂の機能と仏像安置―唐招提寺盧舎那仏坐像の原所在堂宇検討の前に―」原 浩史

- 「内山永久寺伝来東大寺持国天像と興福寺他分蔵四天王像―その甲制と表現をめぐって―」塩谷(野口)景子

- 「新出の高岳寺蔵刺繡胎蔵界中台八葉院曼荼羅図-日本天台における円・密・浄土三教一致の事相として-」久保 智康

- [シンポジウム報告]「平城薬師寺をめぐるシンポジウム-「伽藍を移す」ことの意味を考える-」藤岡 穣

第5号(2020年9月刊行)

- [表紙解説]「紫綾地金銀泥絵両界曼荼羅(高雄曼荼羅)(京都・神護寺蔵)」増記 隆介

- 「敦煌莫高窟第二八五窟西壁壁画に見られる星宿図像と石窟全体の構想について」檜山 智美

- 「仏工志斐公万呂の一事績」奥 健夫

- 「東寺講堂四天王像の像容と機能―空海による『陀羅尼集経』からの図様改変をめぐって―」高橋 早紀子

- 「幻住派の観音像―絶際永中筆「白衣観音図」をめぐって―」李 宜蓁

- 「日光山輪王寺所蔵の熾盛光曼荼羅図 ―図像解釈と思想背景について―」宇代 貴文

第6号(2021年3月刊行)

- [表紙解説]「釈迦如来坐像(神奈川県鎌倉市・円覚寺仏殿本尊)」山本 勉

- 「中国南北朝時代における維摩像の展開と地域性―道教像との図像的関連に注目して―」齋藤 龍一

- 「鞍馬寺毘沙門三尊像再考―中尊毘沙門天像を中心に―」岩田 茂樹

- 「月輪の像内納入について」佐々木 守俊

- [研究ノート]「聖徳太子勝鬘経講讃図解釈法試論」田林 啓

- [研究ノート]「日本彫刻史基礎資料集成 鎌倉時代 造像銘記編 第三期 収録予定作品」山本 勉

第7号(2021年10月刊行)

- [表紙解説]「如意輪観音坐像(奈良・法隆寺)」藤岡 穣

- 「四川成都出土の天皇像の鎧について―下同仁路出土像を中心に―」馬 歌陽

- 「北響堂山石窟南洞の創建当初の内容に関する考察」孫 千雅(李 梅 訳)

- 「中国河北地方で制作された石造法界仏像について」易 丹韵

- 「青蓮院蔵《絹本著色不動明王二童子画像》の位相」川野 憲一

- 「本法寺蔵《法華経曼荼羅図》の絵師に関する試論」雁野 佳世子

第8号(2022年3月刊行)

- [表紙解説]「安岳臥仏院第七一窟西壁『金剛般若波羅蜜経』(四川省安岳県八廟郷)」肥田 路美

- 「北響堂山石窟北洞に表された弥勒下生の世界」清水 真澄

- 「敦煌莫高窟第三二三窟と大乗菩薩戒の実践―東壁誓願画と南北壁菩薩列像を手がかりとして―」閻 志翔

- 「先導する「崑崙奴」の図像的役割について―敦煌維摩経変相図の世俗人物群像を中心に―」平 法子

- [特別寄稿]「白鳳時代の建築は遺存するのか」鈴木 嘉吉

第9号(2022年9月刊行)

- [表紙解説]「陸信忠筆 第九尊者戌博迦(十六羅漢の内)」井手 誠之輔

- 「曇曜五窟における寄進龕の位置づけ」小森 陽子

- 「金光明最勝王経金字宝塔曼荼羅図の再検討」佐藤 優

- 「円山応挙筆・妙定院所蔵「出山釈迦図」の研究」上嶋 悟史

- [修理報告]「京都府妙覚寺木造日蓮坐像」井上 大樹・中尾 堯

第10号(2023年3月刊行)

- [表紙解説]「銅造盧舎那仏坐像(山西省 長治博物館蔵)」長岡 龍作

- 「鳩摩羅天と梵天-いわゆる須弥側阿修羅王図について」吉村 稔子

- 「大倉集古館所蔵の石造桓氏一族如来立像像主の出自について―桓楚政権との関連を中心に―」孫 語崎

- 「成都龍淵寺考-成都市内出土南朝仏像の原所在をめぐって-」羅 玲

- 「光明皇太后の崩御と唐招提寺金堂盧舎那仏像」閻 志翔

- 「光明寺蔵「當麻曼陀羅縁起絵巻」成立の周辺-當麻曼陀羅・曼陀羅縁起享受環境の検討から-」中野 顕正

- [追悼]「肥塚隆先生を偲んで」藤岡 穣

- [追悼]「鈴木嘉吉先生を偲ぶ」藤井 恵介

第11号(2023年9月刊行)

- [表紙解説]「薬師如来坐像(岐阜県御嵩町・願興寺(蟹薬師)蔵)」皿井 舞

- 「宝冠阿弥陀如来像新考」井上 一稔

- 「岩手・三熊野神社(成島毘沙門堂)木造兜跋毘沙門天立像の造像背景をめぐって」佐藤 高史

- [研究ノート]「石山寺兜跋毘沙門天像について」王 珏人

- [資料紹介]「眞光寺観音菩薩像と新出の個人蔵勢至菩薩像」藤岡 穣

第12号(2024年3月刊行)

- [表紙解説]「毘沙門天立像(奈良県・法隆寺蔵)」佐藤 有希子

- 「キジル石窟航海者窟(第二一二窟)「マイトラカニヤカ・アヴァダーナ」壁画の構成理念について」森 美智代

- 「東魏北斉の放光表現にみる蕨手形の発生と展開」王 姝

- 「醍醐寺蓮蔵院多宝塔の扉絵について」髙倉 真紀

- [資料紹介]「金峯山寺所蔵「金峯山経塚出土紺紙金字経」について」赤尾 栄慶

第13号(2024年9月刊行)

- [表紙解説]「弥勒菩薩像(大阪府羽曳野市・野中寺)」奥 健夫

- 「雲岡石窟における中国式服制の形成」柘植 健生

- 「河南省水泉石窟に関する一考察―石窟の造営過程と工人系統をめぐって―」胡 皓然

- 「滋賀・西教寺蔵「礼仏弥陀宝懺」について」呉 永三

- 「奈良県野迫川村・徳蔵寺地蔵菩薩立像について」山岸 公基・赤津 將之

- 「高田本、琳阿本、康永本の親鸞伝絵における絵相の異同―高田本と琳阿本の先後関係―」祢津 宗伸

- [資料紹介]「岐阜県大垣市・慈応寺薬師如来坐像について」小野 佳代

第14号(2025年3月刊行)

- [表紙解説]「十二神将立像(奈良県高市郡明日香村・弘福寺蔵)」大河内 智之

- 「高松塚古墳壁画の男子群像に見える杖状の持物について―打毬をめぐるユーラシア東部の東西交流―」中村 健太郎

- 「荒池瓦窯新出の軒丸瓦からみた東大寺創建期の瓦生産」井口 歩

- 「列祖図に描かれたもの 鹿王院釈迦三尊三十祖像を端緒として」立畠 敦子

- [研究ノート]「土佐国分寺中門について」上野 邦一

- [資料紹介]「山形・性相院木造毘沙門天立像及び山形・立石寺本坊木造不動明王立像について」佐藤 高史

- [特別講座報告]「五台山仏教文化の形成/伝播と造像」稲本 泰生